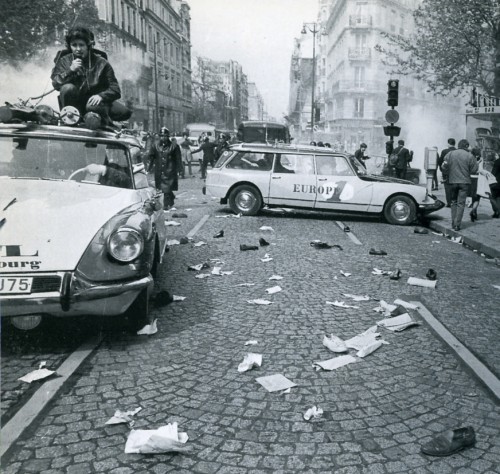

Dresser un portrait de la jeunesse actuelle ne peut se faire sans essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de la révolution culturelle de mai 1968 qui a façonné l’idéologie libérale-libertaire qui nous domine toujours.

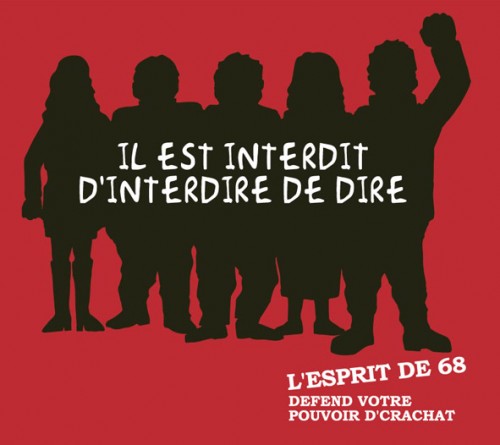

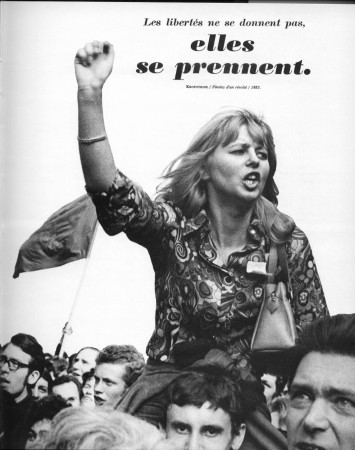

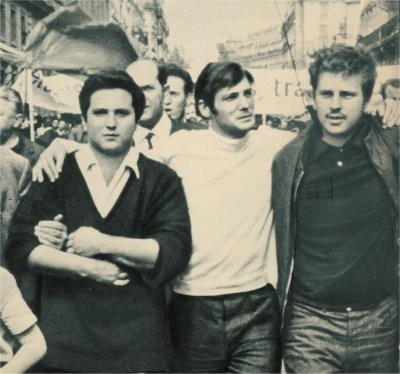

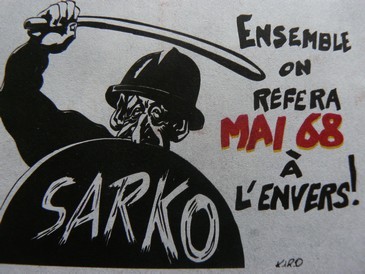

A l’époque, le fossé des générations sans précédent, « un événement mondial, quelque chose qui ne s’était encore jamais produit avec cette simultanéité et sur une telle échelle » a eu comme conséquence que les jeunes, se sentant « étrangers à leurs parents » [1], ont voulu imposer leur vision du monde à la société. Ils n’ont pas essayé d’élaborer une société représentative des différentes générations qui la composaient mais, au contraire, ont imposé leur génération comme socle de la nouvelle ère. Génération des mots d’ordre « il est interdit d’interdire » et « CRS SS », cette nouvelle ère a alors blâmé l’autorité comme valeur de la vieille génération ringarde au profit du développement personnel comme valeur de la jeune génération oppressée.

De cette révolution culturelle opérée par les jeunes bourgeois de l’époque s’en est alors suivi une forte alliance – celle que l’on se plaît à nommer l’idéologie libérale-libertaire – entre d’une part le libéralisme économique et d’autre part le libéralisme culturel, les deux poursuivant une logique semblable : celle de l’illimité.

Le libéralisme est une doctrine économique « qui se donne le marché pour seul fondement, avec pour alliées naturelles l’initiative privée et la libre concurrence » [2]. Il faut rajouter à cette définition qu’une des fonctions du libéralisme économique est la volonté d’accumuler toujours plus, de manière croissante, des capitaux et des profits. De son côté, le libéralisme culturel est la volonté d’étendre toujours plus les droits subjectifs des individus en écartant tout procédé qui serait susceptible de les limiter. Les deux fonctionnent désormais de paire : le libéralisme culturel créant de nouveaux marchés pour le libéralisme économique et le libéralisme économique approfondissant toujours plus le libéralisme culturel.

Cette alliance, somme toute logique, est le fruit du combat qu’ont mené les soixante-huitards contre toutes les formes d’autorité afin qu’ils puissent jouir sans entraves. Néanmoins, certaines formes d’autorité légitimes sont nécessaires pour construire une société ambitieuse, soucieuse de transmettre son héritage aux générations suivantes et respectueuse de la fonction des individus qui la composent.

Les jeunes soixante-huitards ayant assimilé l’autorité au fascisme, les rapports intergénérationnels qui ont suivi les événements de 1968, selon le pédopsychiatre Patrice Huerre, « se sont un peu dilués dans une bienveillance apparente des adultes, qui souhaitaient rompre ainsi avec la période antérieure et favoriser le dialogue et l’épanouissement de chacun, refusant l’opposition et le conflit » [3]. Si l’intention d’abandonner toute forme d’autorité, au profit d’une flexibilité, peut paraître alléchante, il n’en reste pas moins que l’enfer est pavé de bonnes intentions, et que celle-ci a entraîné des conséquences néfastes pour la jeunesse contemporaine.

La délégitimation de la fonction paternelle

Aujourd’hui, la société dans son ensemble ne soutient plus la fonction paternelle dans la famille comme l’a constaté le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun : « c’est dans un mouvement de va-et-vient, que fonction paternelle et société se délégitiment aujourd’hui mutuellement de leur tâche ; c’est bien de ne plus être soutenue par le social que la fonction paternelle décline » [4] . En effet, désormais, les parents se doivent d’écouter leur enfant et se soucier principalement de son émancipation individuelle. L’autorité que le père est censé incarner s’étiole donc dans un souci de compréhension de l’enfant. A tel point que l’on ne pourrait désormais plus parler de couple père et mère mais de couple mère et mère bis, ce qui ne laisse pas sans poser de problèmes.

Le père est celui qui apprend l’altérité à l’enfant. Il est celui qui apprend à l’enfant que la mère n’est pas toute à lui puisqu’il demeure en couple avec elle. Il est aussi un Autre plus lointain que la mère – car il n’est pas aussi proche physiquement de son enfant que la mère l’a été – et avec qui l’enfant va pourtant devoir composer. Il vient donc annoncer à l’enfant qu’il n’existe pas que la relation duelle avec sa mère, mais qu’il peut et doit aussi exister une relation avec un tiers. Le père vient donc introduire l’enfant au monde, à ce qui est différent. Il vient donc aussi montrer à l’enfant l’existence d’une dissymétrie entre lui et la mère et non une symétrie.

L’idéologie libérale-libertaire a pourtant délégitimé ce rôle du père en l’assignant au même rôle que celui de la mère, les deux étant désormais astreints à se nommer simplement parents, papa et maman et pourquoi pas parent 1 et parent 2. Jean-Pierre Lebrun va même plus loin en expliquant qu’il y a un « désaveu de la fonction paternelle pouvant mener jusqu’au triomphe de l’emprise maternante » [5]. Or la symétrie n’invite pas l’enfant à connaître l’altérité, la différence. Elle ne permet pas non plus à l’enfant de connaître l’absence et le manque de la mère car le père n’est plus l’étranger qui vient le retirer de sa relation fusionnelle avec elle. En assignant au père le même rôle qu’une mère, c’est-à-dire en lui retirant ce qui fait sa fonction initiale (l’intervention tierce, l’ouverture à l’altérité…) et en laissant s’installer une relation continue sans manque et pleine de jouissance entre l’enfant et la mère « on tend à provoquer l’annulation de tout manque, donc l’extinction de tout désir, du fait de l’empêchement de se déployer vers autre chose, vers un ailleurs que la présence maternelle » [6].

Place est faite alors à la continuité, à l’immédiateté, à l’absence d’absence, au tout plein et au « maternage qui est privilégié au détriment du dématernement » [7]. Et cela profite beaucoup au libéralisme économique qui fonctionne sur un système où la limite n’a pas lieu d’être au profit de l’incitation à une consommation toujours plus importante.

C’est ce qui amène Jean-Pierre Lebrun à affirmer que « l’espèce de cordon ombilical que représente aujourd’hui l’usage du téléphone portable, la coupure sous toutes ses formes vécue comme un traumatisme qu’on refuse de subir, la prégnance de l’image télévisuelle qui échappe à la discontinuité, [sont] autant d’exemples de situations qui, sans avoir de rapport direct avec la relation à la mère, ont pourtant bien un rapport avec le fait d’entériner comme souhaitable un fonctionnement maternant et de discréditer toute tentative de mettre en cause un tel fonctionnement » [8].

L’absence de dissymétrie entre père et mère conduira aussi l’enfant, qui ne connaît pas la différence, à vouloir éviter le conflit au profit du consensus car il n’a pas les capacités de se confronter à ce qui est différent. En effet, la différence de l’autre fait peur et les idées des autres, les idées étranges, n’intéressent pas car à s’y confronter elles engendreraient des conflits. Ne pas être capable de s’ouvrir à la différence des autres et des idées produit le monde du consensus, de la totalité.

L’absence de dissymétrie entre père et mère conduira aussi l’enfant, qui ne connaît pas la différence, à vouloir éviter le conflit au profit du consensus car il n’a pas les capacités de se confronter à ce qui est différent. En effet, la différence de l’autre fait peur et les idées des autres, les idées étranges, n’intéressent pas car à s’y confronter elles engendreraient des conflits. Ne pas être capable de s’ouvrir à la différence des autres et des idées produit le monde du consensus, de la totalité.

C’est ce qui amène Jean-Pierre Lebrun à affirmer que « ce à quoi on assiste, c’est au triomphe du consensualisme, autrement dit de l’amour ! Mais d’un amour qui croit pouvoir rester en deçà de la césure, de la discontinuité, de l’asymétrie, de la rupture. C’est-à-dire d’un amour qui voisine uniquement avec la structure de l’amour maternel, celui de la mère pour son enfant et de l’enfant pour sa mère » [9].

La délégitimation de la fonction de l’Ecole

Avec l’autorité du père délégitimée par la société c’est aussi l’autorité du professeur qui est invalidée. En effet, comme l’explique Jean-Pierre Lebrun, « là où le système familial donnait la première clef de la confrontation avec le dissymétrique, avec la différence des places, ce qui risque d’être aujourd’hui proposé, c’est un monde où chacun occupe la même place, un univers où les relations ne connaissent plus aucune contrainte, aucune donne qui ne dépende pas que de moi » [10]. L’enfant, sans l’intervention du père comme tiers, comme autre et comme étranger, ne peut pas avoir conscience de la place hiérarchique qu’occupe les individus dans la société. Le professeur occupe donc à ses yeux une place amoindrie à celle qu’il devrait occuper réellement.

Aussi, ce qui caractérise la société libérale contemporaine est la permissivité des parents dans leur manière d’éduquer leur enfant. Christopher Lasch, dans son ouvrage La culture du narcissisme, faisait déjà état de ce constat relativement à la situation aux États-Unis lors des années 1970 en citant Arnold Rogow, un psychanalyste. Selon ce dernier, les parents « trouvent plus facile, pour se conformer à leur rôle, de soudoyer que de faire face au tumulte affectif que provoquerait la suppression des demandes des enfants ». Christopher Lash ajoute à son tour qu’ « en agissant ainsi, ils sapent les initiatives de l’enfant, et l’empêchent d’apprendre à se discipliner et à se contrôler ; mais étant donné que la société américaine n’accorde plus de valeur à ces traits de caractère, l’abdication par les parents de leur autorité favorise, chez les jeunes, l’éclosion des manières d’être que demande une culture hédoniste, permissive et corrompue. Le déclin de l’autorité parentale reflète « le déclin du surmoi » dans la société américaine dans son ensemble » [11].

Si d’un côté le professeur n’est pas identifié aux yeux de l’enfant comme détenant une autorité légitime à laquelle il faut se plier à l’école et que dans le même temps l’idéologie libérale-libertaire incite les parents à faire preuve de laxisme dans l’éducation de leur enfant, il est évident que la transmission des savoirs dont le professeur est le garant ne peut plus s’opérer de manière efficace. De toute manière, l’école a abandonné depuis longtemps son rôle de transmettre les savoirs élémentaires (savoir lire, écrire, compter) au profit du développement individuel de l’enfant. Les programmes scolaires ne chargent plus le professeur d’enseigner des « savoirs » mais le chargent de développer les « compétences » des élèves.

Christopher Lasch, en critiquant les dérives de l’école américaine des années 1970, nous dresse un tableau qui est loin d’être sans liens avec les transformations contemporaines de l’école française. Il nous explique que les réformateurs progressistes de l’époque souhaitaient une école qui réponde aux besoins des élèves et qui les encourage dans leur créativité. Selon lui « deux dogmes, parmi les plus importants, gouvernent l’esprit des éducateurs américains : premièrement, tous les étudiants sont, sans effort, des « créateurs », et le besoin d’exprimer cette créativité prime celui d’acquérir, par exemple, la maîtrise de soi et le pouvoir de demeurer silencieux » [12]. Ce constat pourrait être, mots pour mots, celui dressé pour décrire les idées de nos intello-bobo français actuels qui alimentent les colonnes de Libération et Le Monde avec leurs théories visant à construire l’école du progrès.

En France, actuellement, le souci de l’école d’accompagner les élèves dans leur développement personnel en favorisant leur créativité et non en les soumettant à l’autorité du professeur pour leur apprendre à maîtriser les savoirs essentiels est couplé avec le souci bourdieusien de ne pas reproduire les classes sociales. Néanmoins, c’est tout l’inverse qui se produit. Tout comme Christopher Lasch l’explique, « les réformateurs, malgré leurs bonnes intentions, astreignent les enfants pauvres à un enseignement médiocre, et contribuent ainsi à perpétuer les inégalités qu’ils cherchent à abolir » [13]. Effectivement, je me souviendrais toujours d’une professeur d’Histoire-Géographie dans le lycée où je travaillais en tant que surveillant à côté de mes études de droit qui, dans l’intention d’enseigner sa matière de manière ludique et attractive, basait principalement son cours sur la projection de films documentaires. Il se trouve que ce lycée, situé dans le quartier du Marais à Paris, était composé à la fois d’élèves provenant de l’immigration et d’une classe sociale défavorisée du 19ème arrondissement ainsi que d’élèves provenant d’une classe sociale aisée du 3ème arrondissement. Les élèves qui parvenaient le mieux à retenir avec précision le contenu des documentaires étaient sans surprise ceux du 3ème arrondissement tandis que les élèves qui avaient du mal à retenir le même contenu étaient ceux provenant du 19ème arrondissement. Pourtant, le fait de baser essentiellement son cours sur des films documentaires était une manière pour cette professeur d’échapper à un enseignement magistral qu’elle jugeait élitiste. Comme l’explique alors à nouveau Lasch, concernant l’école américaine avec laquelle on peut faire un parallèle avec l’école française actuelle, « au nom même de l’égalitarisme, ils [les réformateurs] préservent la forme la plus insidieuse de l’élitisme qui, sous un masque ou sous un autre, agit comme si les masses étaient incapables d’efforts intellectuels. En bref, tout le problème de l’éducation en Amérique pourrait se résumer ainsi : presque toute la société identifie l’excellence intellectuelle à l’élitisme. Cela revient à garantir à un petit nombre le monopole des avantages de l’éducation. Mais cette attitude avilit la qualité même de l’éducation de l’élite, et menace d’aboutir au règne de l’ignorance universelle » [14].

L’école est désormais devenue le lieu où la jeunesse avec ses codes, ses attentes et ses désirs s’impose au professeur, bon gré mal gré. L’enseignant n’est plus celui qui transmet les savoirs et les découvertes scientifiques que lui seul est supposé connaître, mais celui qui doit s’efforcer de rattraper son retard sur les nouveautés technologiques que les jeunes maîtrisent mieux que lui afin d’y conformer son enseignement.

C’est ce qui amène Alain Finkielkraut à déplorer qu’aujourd’hui « être vieux, autrement dit, ce n’est plus avoir de l’expérience, c’est, maintenant que l’humanité a changé d’élément, en manquer. Ce n’est plus être le dépositaire d’un savoir, d’une sagesse, d’une histoire ou d’un métier, c’est être handicapé. Les adultes étaient les représentants du monde auprès des nouveaux venus, ils sont désormais ces étrangers, ces empotés, ces culs-terreux que les digital natives regardent du haut de leur cybersupériorité incontestable.

A eux donc d’intégrer le changement d’ère. Aux anciennes générations d’entamer leur rééducation. Aux parents et aux professeurs de calquer leurs pratiques sur les façons d’être, de regarder, de s’informer et de communiquer de la ville dont les princes sont les enfants. Ce qu’ils font, sur un rythme endiablé et avec un zèle irréprochable, soit en numérisant les outils pédagogiques, soit, comme le montre Mona Ozouf dans un article du Débat, en adaptant les manuels non encore dématérialisés à la nouvelle sensibilité numérique » [15]. Ce qui est regrettable, c’est que le professeur n’a plus pour fonction d’imposer d’en haut un cadre limité propice à la transmission des savoirs, mais de se faire imposer par en bas un cadre aux limites fluctuantes et fonctions des nouvelles technologies dont les enfants sont les maîtres afin de leur transmettre des connaissances via un support dont ils sont devenus addicts.

Le professeur, étant désormais dépourvu de toute autorité et en accord avec le « fonctionnement maternant » de notre société, n’initie plus une coupure dans l’utilisation des nouvelles technologies utilisées en continu par les élèves mais, au contraire, accepte leur utilisation permanente.

L’école, prise d’assaut par les tenants de la nouvelle pédagogie du développement personnel de l’enfant, n’est plus un lieu où le professeur vérifie, sans culpabiliser, par des contrôles de connaissance et en attribuant des notes que les savoirs qu’il a transmis à l’élève ont bien été compris et appris mais un lieu où l’on débat de la pertinence de la notation, celle-ci étant vue comme une sanction traumatisante pour ledit élève. Si à partir d’une mauvaise note traumatisme il y a, c’est bien parce que l’enfant n’est plus habitué à cette confrontation à l’altérité que doit initier l’intervention du père comme agent de l’autre de la mère. C’est bien parce que le « non ! » du père qui vient poser un cadre et une sanction à l’enfant dépassant une limite n’est plus opéré à cause d’une délégitimation de son autorité par la société que les élèves se sentent blessés par une mauvaise note. Pourtant, la notation est nécessaire car, comme l’estime Jean-Pierre Lebrun, « si plus personne ne dit à l’enfant : « Ton travail n’est pas bon », ce qui veut dire aussi : « Tu peux faire mieux », l’enfant reste livré à lui-même, orphelin d’un appui dont il a besoin » [16]. Néanmoins, au lieu de prendre le problème dans le bon ordre, c’est-à-dire en considérant que si l’élève est ébranlé par une mauvaise note la raison est à trouver dans la délégitimation de l’autorité du père par la société, le mouvement actuel est plutôt, désormais, de débattre de l’opportunité des fessées données par les parents à leurs enfants.

Une délégitimation par une société jeuniste

Les adolescents d’aujourd’hui ne sont plus les marginaux qu’ils étaient hier. Notre société entière, désormais, respire l’adolescence dans son mode de fonctionnement. « Le rapport au temps, ce culte de l’immédiat si cher aux adolescents – « c’est l’instant et l’immédiat qui compte, je dois avoir tout de suite » – imprègne toute la société. En ce sens la société adulte est très adolescente dans son fonctionnement » nous explique Patrice Huerre [17]. Il ne faut donc pas s’étonner que l’autorité du père et du professeur soit invalidée par la société dans son ensemble. La révolution culturelle de mai 1968 n’a pas établi un partage intergénérationnel des fonctions qui aurait pu régir le mode de fonctionnement de la société contemporaine mais a imposé le dictât il est interdit d’interdire propre à l’adolescence et qui nous gouverne actuellement.

Ainsi, les rites et les événements qui permettaient de passer de l’adolescence à l’âge adulte n’existent plus. Il n’est pas rare de voir, sur la rive droite parisienne, des papas revenant de l’école avec leur enfant, la casquette à l’envers et le skate à la main. Les adolescents ont de moins en moins de modèles plus âgés qui leur montrent ce qu’est être adulte. Les publicités font le culte de la jeunesse en déployant tout un arsenal d’images et de slogans pour nous convaincre coûte que coûte qu’il faut rester le plus jeune possible. Le service militaire qui permettait d’opérer une étape pour quitter l’adolescence et le foyer parental n’existe plus et il s’opère, désormais, tout le contraire puisque les jeunes restent de plus en plus longtemps chez leurs parents.

Ce n’est pas l’adolescence qu’il faut critiquer, celle-ci étant une étape de la vie nécessaire. C’est plutôt la validation de l’adolescence comme modèle de fonctionnement de la société et l’invalidation, par la société, de l’autorité des plus âgés (pères, mères, professeurs,…) qu’il faut critiquer. Cela ne veut pas non plus dire qu’il faut faire une éloge réactionnaire de l’autorité absolue des plus âgés sur les plus jeunes. Il faut, en restant dans la juste mesure, bâtir une société où le dialogue intergénérationnel est possible et où la transmission de l’héritage culturel, des savoirs, des traditions de nos aînés et de nos morts s’opère afin que les plus jeunes, une fois devenus plus vieux, transmettent à leur tour cet héritage garni et enrichi avec le temps. Pour cela, et contrairement à aujourd’hui, il faut que chaque individu se voit attribué, dans la société, la place qui lui revient (la place du Père au père, celle de la Mère à la mère, celle du Professeur au professeur,…). Mais pour cela, je crains qu’il ne faille une nouvelle révolution culturelle…

_______________________________________________

Notes :

1 : Margaret Mead, Le Fossé des générations, 1971

2 : Francis Balle, Libéralisme, in Encyclopaedia Universalis, 2015

3 : Patrice Huerre, De l’adolescent à l’adolescence in Qu’est-ce que l’adolescence ? ; Éditions Sciences Humaines, 2009

4 : Jean-Pierre Lebrun, Un monde sans limite ; Éditions érès,2011

5 : ibid

6 : Jean-Pierre Lebrun in La condition humaine n’est pas sans conditions ; Édition Denoël, 2010

7 : ibid

8 : ibid

9 : ibid

10 : Jean-Pierre Lebrun, Un monde sans limite ; Éditions érès, 2011

11 : Christopher Lasch, La culture du narcissisme, réédité aux éditions Flammarion, 2006

12 : ibid

13 : ibid

14 : ibid

15 : Alain Finkielkraut, L’identité malheureuse ; ÉditionsStock, 2013

16 : Jean-Pierre Lebrun, La condition humaine n’est pas sans conditions ; Édition Denoël, 2010

17 : Patrice Huerre, De l’adolescent à l’adolescence in Qu’est-ce que l’adolescence ? ; Éditions Sciences Humaines, 2009

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Vor

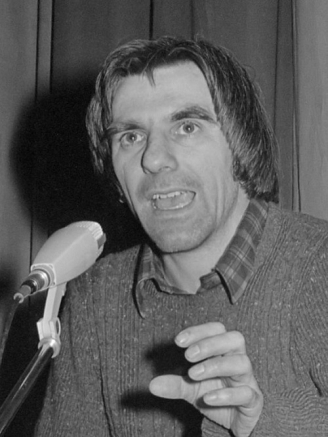

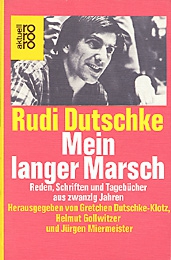

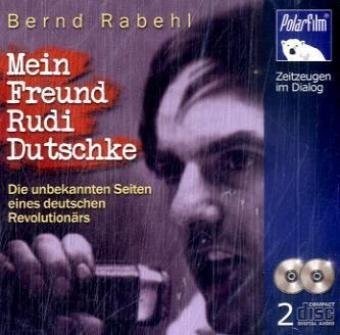

Vor  Doch Dutschke argumentiert dagegen unverblühmt national. Er weiß klug zu differenzieren: „Anlässlich des ungarischen Volksaufstandes von

Doch Dutschke argumentiert dagegen unverblühmt national. Er weiß klug zu differenzieren: „Anlässlich des ungarischen Volksaufstandes von  Sein langjähriger Weggefährte und Freund Bernd Rabehl äußerte überdies schon

Sein langjähriger Weggefährte und Freund Bernd Rabehl äußerte überdies schon  Bei allen nationalen Bekenntnissen Rudi Dutschkes darf jedoch nie vergessen werden, dass er schlussendlich auch für eine antiautoritäre und marxistische Welt eines „Internationalismus“ kämpfte und nicht leichtfertig, gar ausschließlich national interpretiert werden kann. Ihn ohne entsprechende Hinweise als „nationalrevolutionär“ einzuordnen, so wie Henning Eichberg es tat, geht fehl. Dutschke war vieles, aber ein Nationalist im klassischen Sinne definitiv nie. Vielmehr kann Dutschke als Beweis dafür gesehen werden, dass die Kategorien „links“ und „rechts“ schon damals nicht mehr aktuell waren.

Bei allen nationalen Bekenntnissen Rudi Dutschkes darf jedoch nie vergessen werden, dass er schlussendlich auch für eine antiautoritäre und marxistische Welt eines „Internationalismus“ kämpfte und nicht leichtfertig, gar ausschließlich national interpretiert werden kann. Ihn ohne entsprechende Hinweise als „nationalrevolutionär“ einzuordnen, so wie Henning Eichberg es tat, geht fehl. Dutschke war vieles, aber ein Nationalist im klassischen Sinne definitiv nie. Vielmehr kann Dutschke als Beweis dafür gesehen werden, dass die Kategorien „links“ und „rechts“ schon damals nicht mehr aktuell waren.

Les hommages rendus à Krahl témoignent donc de cette absence de tact et de goût qui caractérise le “gourouïsme” du camp de la gauche libertaire, un “gourouïsme” que Krahl avait toujours combattu. Toutefois, ils reflétent une once de vérité et attestent encore du respect que suscitait l’itinéraire de Krahl chez ses camarades d’alors qui, pourtant, par la suite, n’auront ni son courage ni sa probité et n’ont jamais pu suivre ses traces, ni sur le plan intellectuel ni sur le plan politique. Après son enterrement au cimetière de Rickling, un centaine de militants du SDS, venus de toute l’Allemagne fédérale et de Berlin-Ouest, se réunissent dans les locaux de la “Techniche Universität” de Hanovre et décident, de manière certes informelle, de dissoudre leur association étudiante. Et, de fait, juste un mois plus tard, cette dissolution sera prononcée officiellement à Francfort-sur-le-Main.

Les hommages rendus à Krahl témoignent donc de cette absence de tact et de goût qui caractérise le “gourouïsme” du camp de la gauche libertaire, un “gourouïsme” que Krahl avait toujours combattu. Toutefois, ils reflétent une once de vérité et attestent encore du respect que suscitait l’itinéraire de Krahl chez ses camarades d’alors qui, pourtant, par la suite, n’auront ni son courage ni sa probité et n’ont jamais pu suivre ses traces, ni sur le plan intellectuel ni sur le plan politique. Après son enterrement au cimetière de Rickling, un centaine de militants du SDS, venus de toute l’Allemagne fédérale et de Berlin-Ouest, se réunissent dans les locaux de la “Techniche Universität” de Hanovre et décident, de manière certes informelle, de dissoudre leur association étudiante. Et, de fait, juste un mois plus tard, cette dissolution sera prononcée officiellement à Francfort-sur-le-Main.  Avec Krahl meurt aussi l’esprit de 1968. Le 21 mars 1970, très exactement cinq semaines après la mort de Krahl, 400 membres du SDS se réunirent à la Maison des Etudiants de l’Université de Francfort pour tenir une réunion informelle et pour décréter la dissolution par acclamation du Bureau fédéral et, par voie de conséquence, de l’association elle-même. Udo Knapp, membre du Bureau, déclare alors que le SDS “n’a plus rien à apporter pour fixer le rapport entre les actions de masse et l’organisation du combat politique”. C’était évidemment la pure vérité. Après avoir longuement discuté de la question de l’héritage du SDS, l’assemblée s’est finalement déclarée incompétente pour statuer à ce sujet, car elle n’était pas une conférence de délégués en bonne et due forme: cette indécision marque la triste fin du SDS, devenu un boulet pour ses propres membres.

Avec Krahl meurt aussi l’esprit de 1968. Le 21 mars 1970, très exactement cinq semaines après la mort de Krahl, 400 membres du SDS se réunirent à la Maison des Etudiants de l’Université de Francfort pour tenir une réunion informelle et pour décréter la dissolution par acclamation du Bureau fédéral et, par voie de conséquence, de l’association elle-même. Udo Knapp, membre du Bureau, déclare alors que le SDS “n’a plus rien à apporter pour fixer le rapport entre les actions de masse et l’organisation du combat politique”. C’était évidemment la pure vérité. Après avoir longuement discuté de la question de l’héritage du SDS, l’assemblée s’est finalement déclarée incompétente pour statuer à ce sujet, car elle n’était pas une conférence de délégués en bonne et due forme: cette indécision marque la triste fin du SDS, devenu un boulet pour ses propres membres.

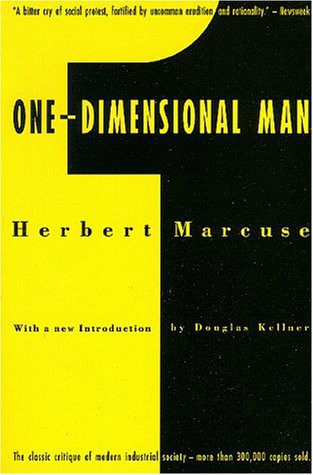

There is actually much of value in the work of the Frankfurt School scholars. They are to be commended for their honest confrontation with some of the failings and weaknesses of Marxist orthodoxy even while many of their fellow Marxists continued to cling uncritically to an outmoded doctrine. Marcuse and his colleagues are to be respected for their skepticism regarding the authoritarian communist states when many of their contemporaries, such as Jean Paul Sartre, embraced regimes of this type with appalling naivete. The critique of consumer culture and the “culture industry” offered by Marcuse, Horkheimer, and others may itself be one-dimensional and lacking in nuance at times, but it does raise valid and penetrating questions about a society that has become so relentlessly media-driven and oriented towards fads and fashions in such a “bread and circuses” manner. However, while Marcuse was neither a god nor a devil, but merely a scholar and thinker whose ideas were both somewhat prescient and reflective of the currents of his time, there is an aspect to his thought that has left a genuinely pernicious influence. In 1965, Marcuse published an essay titled, “Repressive Tolerance,” which foreshadows very clearly the direction in which left-wing opinion and practice has developed since that time.

There is actually much of value in the work of the Frankfurt School scholars. They are to be commended for their honest confrontation with some of the failings and weaknesses of Marxist orthodoxy even while many of their fellow Marxists continued to cling uncritically to an outmoded doctrine. Marcuse and his colleagues are to be respected for their skepticism regarding the authoritarian communist states when many of their contemporaries, such as Jean Paul Sartre, embraced regimes of this type with appalling naivete. The critique of consumer culture and the “culture industry” offered by Marcuse, Horkheimer, and others may itself be one-dimensional and lacking in nuance at times, but it does raise valid and penetrating questions about a society that has become so relentlessly media-driven and oriented towards fads and fashions in such a “bread and circuses” manner. However, while Marcuse was neither a god nor a devil, but merely a scholar and thinker whose ideas were both somewhat prescient and reflective of the currents of his time, there is an aspect to his thought that has left a genuinely pernicious influence. In 1965, Marcuse published an essay titled, “Repressive Tolerance,” which foreshadows very clearly the direction in which left-wing opinion and practice has developed since that time. Marcuse’s liberatory socialism is in fact to be a totalitarian bureaucracy where those who criticize leftist orthodoxy in apparently even the slightest way are to be subject to state repression. This is precisely the attitude that the authoritarian Left demonstrates at the present time. Such views are becoming increasingly entrenched in mainstream institutions and in the state under the guise of so-called “political correctness.” Indeed, much of the mainstream “anarchist” movement reflects Marcuse’s thinking perfectly. These “anarchists” ostensibly criticize statism, bureaucracy, capitalism, consumerism, imperialism, war, and repression, and advocate for all of the popular “social justice” causes of the day. “Tolerance” has ostensibly become the ultimate virtue for such people. Yet underneath this “tolerance” is a visceral and often violent hostility to those who dissent from leftist orthodoxy on any number of questions in even a peripheral or moderate way. Indeed, the prevalence of this leftist intolerance within the various anarchist milieus has become the principle obstacle to the growth of a larger and more effective anarchist movement.

Marcuse’s liberatory socialism is in fact to be a totalitarian bureaucracy where those who criticize leftist orthodoxy in apparently even the slightest way are to be subject to state repression. This is precisely the attitude that the authoritarian Left demonstrates at the present time. Such views are becoming increasingly entrenched in mainstream institutions and in the state under the guise of so-called “political correctness.” Indeed, much of the mainstream “anarchist” movement reflects Marcuse’s thinking perfectly. These “anarchists” ostensibly criticize statism, bureaucracy, capitalism, consumerism, imperialism, war, and repression, and advocate for all of the popular “social justice” causes of the day. “Tolerance” has ostensibly become the ultimate virtue for such people. Yet underneath this “tolerance” is a visceral and often violent hostility to those who dissent from leftist orthodoxy on any number of questions in even a peripheral or moderate way. Indeed, the prevalence of this leftist intolerance within the various anarchist milieus has become the principle obstacle to the growth of a larger and more effective anarchist movement.

A: United States even today have the right to intervene in the internal affairs of every European Union member state, and especially in Germany. It is not necessary to use military force for this. How was that achieved? After 1945, German elite went through the process of re-education. US was also exerting influence over the policies of German syndicates and political parties.

A: United States even today have the right to intervene in the internal affairs of every European Union member state, and especially in Germany. It is not necessary to use military force for this. How was that achieved? After 1945, German elite went through the process of re-education. US was also exerting influence over the policies of German syndicates and political parties. A: I was shocked when I saw how quickly people can discard their ideals, literally overnight, and step in the roles of “important politicians”. I’m horrified by the barefaced hatred of these people towards their own German nation. Tossed in the garbage bin are the great achievements of the German workers’ movement, German conservatism and liberalism. I, on the other hand, believe the European culture can only exist as the sum of different, national cultures, and not some amorphous mass drowned in the common cauldron as a unified “Coca-Cola culture”.

A: I was shocked when I saw how quickly people can discard their ideals, literally overnight, and step in the roles of “important politicians”. I’m horrified by the barefaced hatred of these people towards their own German nation. Tossed in the garbage bin are the great achievements of the German workers’ movement, German conservatism and liberalism. I, on the other hand, believe the European culture can only exist as the sum of different, national cultures, and not some amorphous mass drowned in the common cauldron as a unified “Coca-Cola culture”.

On n'a pas fini de parler de Mai 68, même s'il ne reste plus grand'chose de l'effervescence des campus de Berkeley, Berlin ou Paris. Le soixante-huitardisme s'est enlisé dans ses contradictions, s'est épuisé en discours stériles, malgré les fantastiques potentialités qu'il recelait. Examinons le phénomène de plus près, de concert avec quelques analystes français: d'une part Luc FERRY et Alain RENAUT, auteurs de La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain (Gallimard, 1986) et, d'autre part, Guy HOCQUENGHEM, qui vient de sortir un petit bijou de satire: sa Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary

On n'a pas fini de parler de Mai 68, même s'il ne reste plus grand'chose de l'effervescence des campus de Berkeley, Berlin ou Paris. Le soixante-huitardisme s'est enlisé dans ses contradictions, s'est épuisé en discours stériles, malgré les fantastiques potentialités qu'il recelait. Examinons le phénomène de plus près, de concert avec quelques analystes français: d'une part Luc FERRY et Alain RENAUT, auteurs de La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain (Gallimard, 1986) et, d'autre part, Guy HOCQUENGHEM, qui vient de sortir un petit bijou de satire: sa Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary Les convergences paradoxales de l'extrême gauche et de la superclasse mondiale

Les convergences paradoxales de l'extrême gauche et de la superclasse mondiale

Cultuur, althans de officiële, geaccrediteerde versie, verwerd tot het hilarische trompetgeschal rond de tribune van de poco-dictatuur. De opdracht was en is om te verwarren, mist te spuiten. De ontzettende logorrhee en beeldenstroom die elke dag op ons afkomt, oversatureert ons bevattingsvermogen compleet, maakt ons murw en mentaal weerloos. Ook dat is een erfenis van het ’68-theater en de machtsgreep van deze ludieke generatie. Alles is scherts, ironie, spel, franje. Het politiek bedrijf, de cultuurindustrie en de media convergeren rond deze mateloze cultus van de schijn, het beeld en de perceptie, in een spektakelmaatschappij waarin je alleen bestaat als je op TV komt. En ook dat heeft hoger vernoemde Jacques Lacan achteraf scherp ontmaskerd,- ik citeer:

Cultuur, althans de officiële, geaccrediteerde versie, verwerd tot het hilarische trompetgeschal rond de tribune van de poco-dictatuur. De opdracht was en is om te verwarren, mist te spuiten. De ontzettende logorrhee en beeldenstroom die elke dag op ons afkomt, oversatureert ons bevattingsvermogen compleet, maakt ons murw en mentaal weerloos. Ook dat is een erfenis van het ’68-theater en de machtsgreep van deze ludieke generatie. Alles is scherts, ironie, spel, franje. Het politiek bedrijf, de cultuurindustrie en de media convergeren rond deze mateloze cultus van de schijn, het beeld en de perceptie, in een spektakelmaatschappij waarin je alleen bestaat als je op TV komt. En ook dat heeft hoger vernoemde Jacques Lacan achteraf scherp ontmaskerd,- ik citeer:

(Bitterlemon) Erik van Goor -Afgelopen maanden vonden er in rechtse kringen twee opmerkelijke begrafenissen plaats. Die van het paleoconservatisme en die van het traditioneel conservatisme. Begin april verklaarde professor Paul Gottfried het paleoconservatisme voor dood in een essay op het paleoconservatieve Takimag.com. Niet lang daarna deed professor Claes Ryn hetzelfde met het traditioneel conservatisme in het toonaangevende blad Modern Age.

(Bitterlemon) Erik van Goor -Afgelopen maanden vonden er in rechtse kringen twee opmerkelijke begrafenissen plaats. Die van het paleoconservatisme en die van het traditioneel conservatisme. Begin april verklaarde professor Paul Gottfried het paleoconservatisme voor dood in een essay op het paleoconservatieve Takimag.com. Niet lang daarna deed professor Claes Ryn hetzelfde met het traditioneel conservatisme in het toonaangevende blad Modern Age.